新着情報

News

令和6年度教育シンポジウム「それぞれの通信制高校 そして未来」を開催

2025年04月04日

3月19日(水)、新しい学校の会(略称:新学会、理事長:桃井隆良)が主催する『令和6年度教育シンポジウム』(運営協力:ライセンスアカデミー)がアルカディア市ヶ谷(私学会館)で開催されました。

「それぞれの通信制高校 そして未来」をテーマに、基調講演やパネルディスカッションなどを実施。会の模様は、オンラインでも配信されました。

はじめに、桃井隆良理事長が開会挨拶を述べました。「私どもが主催する教育シンポジウムも今回で21回目となりました」とし、「私たちは、生徒のために学びの多様化に応えていかなければならないと考えています。本日のシンポジウムも生徒たちが主役です。子どもたちの言葉をしっかり受け止めて学校運営に反映していきたいと思っています」と伝えました。

また、新しい学校の会が創設されるきっかけとなった構造改革特区制度に携わった前衆議院議員の下村博文氏が登壇。「新しい時代に沿った構造改革をする中で、ここにいる新しい学校の会のみなさんと一緒に取り組ませていただきました」と当時を振り返り、「少子化が進む中で不登校の子どもたちはどんどん増えています。通信制高校はその受け皿にもなっている。ぜひ今後も通信制高校を応援していきたいと思っています」と述べました。

通信制高校と教育の現状を見つめ直す

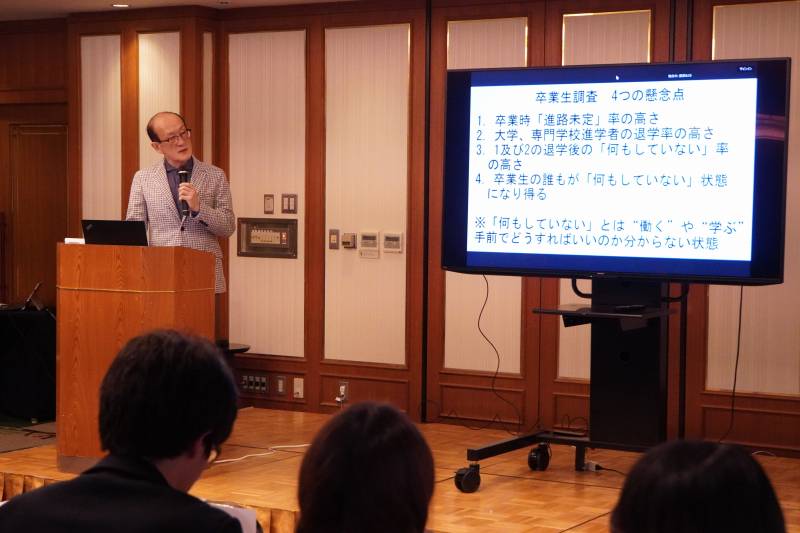

次に、山口教雄事務局長より新学会加盟11校による『第4回通信制高校卒業生アンケート調査』(調査期間:2024年10月中旬~2025年1月中旬)の結果報告がなされました。本調査は、柔軟な学びができる通信制高校を選んだ卒業生の進路実態を調査し、在校生並びに卒業生の有用な社会参画の方策を探ることを目的に令和3年度から実施されています。今年度は、昨年度と同一フォーマットで調査しており、計4,123名から有効回答を得ました。

調査対象となったのは、卒業から2年が経った2022年度卒業生と、卒業から7年が経った2017年度卒業生。山口事務局長は、調査結果から①卒業「進路未定」率の高さ、②大学、専門学校進学者の退学率の高さ、③①及び②の退学後の「何もしていない」率の高さ、④卒業生の誰もが「何もしていない」状態になり得る、という4つの懸念点をあるとしました。

「通信制高校の卒業時進路未定の比率は、全日制・定時制に比べて高くなっています。しかし、大学進学率の上昇に伴い、進路未定率は10年間で10ポイント以上減少しています。今後もこの傾向は続く可能性が高いです」と分析。①の進路未定率については、改善傾向にあるとしました。

一方で、進学後に退学する卒業生が他の課程よりも高いことも指摘。「進学者の退学率は、大学・専門学校共に平均よりかなり高くなっています。さらに退学後は、『何もしていない』状況にいる人も非常に多い」とし、卒業時進路未定者だけでなく、進学者や就職者も『何もしていない』状況になり得ると述べました。

そこで重要だとしたのが、「在学中の進路指導」。「在学中に卒業後を見越した進路指導を加味することが、進路変更が起きた際に有効だと思います」と伝えました。

https://jaemo.net/image/information/files/questionnaire2025.pdf

続いて、文化庁次長の合田哲雄氏による基調講演「子どもたちの学びの転換の展望」が行われました。当日は、国会会期中だったため、講演は事前収録した動画が流されました。

合田氏は、大学卒業後に文部科学省に入省。文科省時代には、2度、学習指導要領の改訂に携わっています。その経験から、多様化する社会で本当に必要な教育とは何か、そして学びの転換の現状について解説しました。

「2017年の学習指導要領の改訂により、資質・能力重視の教育課程に転換されました。これにより、時間と空間も多様化し、子どもたちの特性や関心に合わせた教育を行えるようになりました」と現在の教育を紹介。その上で、「学びの転換は間違いなく子どもたちの学習意欲を刺激し、主体性を育んでいますが、『みんな同じがよしとされる社会は本当に変わるのか』という不安を子どもたちは抱えています」とし、学びの転換の最大の壁は「私たち大人自身の意識」だと述べました。

そして最後に、「子どもたちの学びの転換は、持続可能な社会を次代に引き継ぐための大人社会の責任です」と自身の考えを伝えました。

在校生・卒業生、それぞれの「通信制高校」

休憩を挟んで再開された会の後半では、はじめに新学会会員校による自校紹介が行われました。各校の代表職員が自校の魅力と教育に対する思いを伝えました。

次に行われたパネルディスカッションでは、会員校の卒業生・在校生9名が今回のテーマでもある「それぞれの通信制高校 そして未来」について話しました。

パネラーとして登壇したのは、内山吹華さん(鹿島学園高校卒)、加藤僚さん(さくら国際高校卒)、桑原夢さん(第一学院高校卒)、上笹昊輝さん(日々輝学園高校・当時3年)、加藤輝一さん(明蓬館高校卒)、奥山奈緒さん(代々木高校卒)。そして、川田徳周さん(相生学院高校・当時3年)、山本健太さん(北海道芸術高校卒)、伊藤呼春さん(ルネサンス豊田高校・当時2年)がオンラインから出席しました。

はじめに、自己紹介としてそれぞれが通信制高校に入学した経緯と現在の活動について話されました。

上笹さんは、「中学校の時に不登校を経験し、学習面の不安や大人数の中で授業を受けるイメージができなかったため、中学校の先生から進められた少人数で学べる日々輝学園高校に進学しました。日々輝学園の中では、生徒会や部活動にも参加し、全日制と大きく差がない学校生活が過ごせたと思っています。4月からは大学に進学し、新たな挑戦をしていきます」と、自身の経験を伝えました。

伊藤さんは、「小学校5年生から学校に通うのが難しくなりました。そのため、高校は通信制高校を考えていたのですが、中学校の先生と母からルネサンス豊田高校を紹介され、実際にオープンキャンパスに参加し、雰囲気が良かったことから進学を決めました。今はアルバイトをしながら、年4回のスクーリングに参加しています」と、入学の経緯から紹介しました。

奥山さんは、「全日制高校に通っていましたが高校1年生の冬に不登校になってしまい、代々木高校に在籍していた友人の勧めで転校しました。そこから2年間代々木高校で過ごし、専門学校に進学後、4年制の大学に転学し、今年の3月に卒業しました。これからは海外の大学院に進学し、特別支援について学びたいと思っています」と述べました。

次にそれぞれの学校での取り組みや現在の活動について、個別に質問がなされました。ヨーロッパに海外留学をしていた川田さんは通信制高校の良さについて、「全日制の良さは、生徒同士の距離が近いことですが、通信制の場合は先生との距離が近いのが良いところだと思います。僕自身、卒業後に進学する大学は総合型選抜で受験したのですが、先生が志望理由書の書き方をすごく細かく教えてくれたことが合格に大きく影響したと思っています」と話しました。

現在母校であるさくら国際高校で教員として勤務している加藤さんは、「元々は声優の勉強がしたくてさくら国際高校に進学したため、卒業後も声優やエンタメ業界で働きたいと考えていました。ただ、エンタメ業界は収入が安定しないので、何か資格を取ろうという思いで、両親が教員だったこともあり教員免許を大学で取得しました」と経緯を説明。「実際に教員になって、先生方の大変さを実感しています。その中で、誰かに元気を与えられるような教員を目指して日々努力しています」と述べました。

現在母校で事務職員とイラストの講師を務めている内山さんは、「高校を卒業した当時は、自分が母校で講師を務めるなんて思ってもいませんでした」とし、「今年の4月からは、勤務日数も週5日に増やしていただき、さらに先生の勧めから教員免許を取得するために大学にも通います。大変ではありますが、両立を頑張っていきます」と母校とのかかわりについて話しました。

最後に、通信制高校への要望や課題について伺うと、上智大学に在学中の桑原さんは「私自身、当時は『通信制は全日制に行けなかった子が失敗したから通うところ』というイメージを持っていました」と振り返り、「通信制高校に転校してからは、前向きな気持ちになれたり、本当にやりたいことを見つけられたり、自分と向き合えるすごくいい機会になったと思っています。だからこそ、通信制高校という選択肢が成功や失敗ということではなく、当たり前の選択肢に変わってほしいです」と、自身の思いを伝えました。

エシカルハッカーとして働いている加藤さんは、「通信制高校の良さは、自分の時間がたくさんあることですが、それは表裏一体だと思っています。自由である分、時間の使い方に責任が発生するとある程度考えた上で、行動する必要があります」と、自身の経験から通信制高校のメリットとデメリットを伝えました。

春から高校の教員として勤務するという山本さんは、「通信制高校独自の教育方針が各校にあるけれど、『他と違う』ということを全面的に押し出し過ぎない方がいいと在学中に感じていました。僕の感覚では、通信制高校に通っている人の多くは卒業をゴールにしているイメージがあります。個性はすごく大事なことだけれど、それをうたいすぎると生徒にとってはプレッシャーになることもあると思います」と、自身の考えを述べました。

最後に司会を務めた鈴木康弘理事は、「通信制高校はすべてが完成されたわけではありませんので、まだまだ改善が必要なこともあります。本日、在校生と卒業生から率直な意見を聞けたことは、通信制高校を運営している教職員にとって非常に参考になる素晴らしい会だったと思います」と締めくくりました。

その後、大森伸一代表、松下博理事、一色真司副理事長、反町雄彦理事、急遽会場に駆けつけていただいた合田氏より講評が行われました。

会の最後には、荒井裕司副理事長より閉会挨拶がなされました。「進路未定と何もしていないという子どもたちがあまりにも多すぎる。この残された大きな課題に、私たちが挑戦しなければなりません。そのためにも、次年度もシンポジウムを開き、私たちがお互いに学んでいかなければならないと思います。本日は、みなさん本当にありがとうございました」と感謝を伝え、閉会となりました。